この記事は約 10 分で読めます

ホルンとオーボエ、どちらがより難しいか?という問いに対する明確な答えはありませんが、この2つの楽器は良く比較されます。

ただ、ギネス世界記録でも両者が「世界一難しい楽器」として認定されているのは事実。なぜこれほどまでに議論されるのか?今回はその理由を紐解いてみましょう。

題名の無い音楽会で「世界一難しい楽器ホルンとオーボエを知る休日」という番組で久しぶりにホルンの音を聞く事が出来てテンションあがりました。

今週5/31(土)は「世界一難しい楽器ホルンとオーボエを知る休日」!一体どこが難しいのか?人気実力派奏者の皆さんが徹底解説!#題名のない音楽会#ホルン、#オーボエ#難しい楽器#最上峰行、#山本楓,#福川伸陽、#五十畑勉,#森迫永依#題名ゾリステン#石丸幹二、#武内絵美https://t.co/W4bNa5d1N1 pic.twitter.com/xDzQHBbLGi

— 題名のない音楽会 (@daimeiofficial) May 26, 2025

- ホルンとオーボエが難しいとされる具体的理由

- 2つの楽器の難しさの質的違い

- それぞれに向いている人の特徴

- 上達するための効果的な練習方法

- プロ奏者による両楽器の評価

疑問解消へ!「ホルン オーボエ どっちが難しいのか」深掘り解説

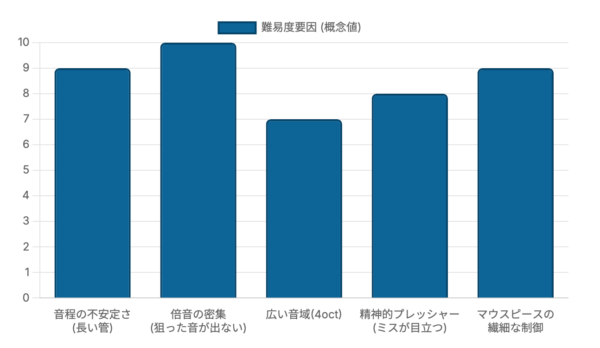

ホルンが「世界一難しい楽器」と言われる理由

ホルンが「世界一難しい楽器」と評される理由は、その特有の構造と演奏方法に原因があります。

ホルンは特に金管楽器の中でも繊細なコントロールが求められるため、多くの奏者がその難しさに直面するんですよね。(ホルンを選んで練習したので良くわかります)

管の長さと複雑な構造が音程を不安定にする

ホルンは非常に長い管を円形に巻きつけた形状をしており、展開すると約3メートルにもなる長さがあり、かなりの肺活量がなければ安定した音がでません。

この長い管が、音のわずかな変化にも敏感に反応し、少しの息の量や唇の形(アンブシュア)の違いで音程や音色に大きな影響を与えてしまいます。

管が長いため息の安定性が非常に重要で、音程がずれやすく、微調整が常に必要になるのが特徴です。

倍音の密集と狙った音を出す困難さ

ホルンの倍音は非常に密集しているため、意図しない音を出しやすいのが大きな特徴です。

これは、演奏者が正確に音程を選択しなければならないことを意味し、特に初心者にとっては、狙った音を出すまでにかなりの練習が必要となります。

一つの指使いで16種類もの音が出せてしまうため、コントロールが非常に難しい楽器と言えます。

プロのホルン奏者である福川伸陽さんは、ホルンは「高音域に行けば行くほど、コントロールが困難になるのがこの楽器の習性で、例えるとしたら、『右側に行くほど、どんどん細くなるピアノの鍵盤』」のようだと述べています。

広い音域と高音域の挑戦

ホルンは約4オクターブという非常に広い音域を担当します。

低音から高音まで幅広い音を安定して演奏するには、高度な技術と継続的な息のコントロールが不可欠。

特に高音域は、唇の筋肉やアンブシュアの正確さが求められるため、演奏者にとってかなりの挑戦となります。

精神的なプレッシャーと一瞬のミス

ホルンはオーケストラや吹奏楽で目立つ役割を担うことが多く、ソロパートや高音域の演奏は特に緊張感を伴います。

わずかなミスが全体の演奏に大きな影響を与えるため、精神的な強さが不可欠。

演奏のプレッシャーが奏者にのしかかることも、ホルンの難しさの一面と言えるのでしょう。(ソロの時の緊張感よ・・・)

題名のない音楽界で言ってた。

ホルンがハイトーンの難しいソロの時は、オケ全員が祈っていると

確かに客席でも祈っています

ホルン、オーボエの見せ場

お祈りの時間😦— ぴあのまん (@ima_kangaeteiru) June 14, 2025

マウスピースの特性と繊細な息のコントロール

ホルンのマウスピースは他の金管楽器に比べて非常に小さく、ペットボトルのキャップ(日本の共通規格2.8センチ)よりも狭い口径の中で唇を振動させ、息のコントロールを行う必要があります。

この小ささが、息のコントロールを極めて繊細にし、わずかなズレが音程の狂いにつながる原因となります。

オーボエが「世界一難しい楽器」と言われる理由

オーボエもまた、ホルンと並び「世界一難しい楽器」とギネス世界記録に認定されています。

その難しさの背景には、独特の構造と、特に「リード」という消耗品の存在が大きく関わっています。

リードの繊細さと調整の困難さ

オーボエ奏者が一番頭を悩ませるのがリードの問題です。

オーボエは2枚の薄い葦(ケーン)から作られたダブルリードを使用し、その振動によって音を出します。リードの材質、厚さ、開き具合、長さなど、わずかな違いが音に大きな影響を与えます。

さらに厄介なことに、リードは気温や湿度、気圧によって日々状態が変化します。

オーボエっていうのは気まぐれちゃんなんです

だから難しいって言われるんだと思うの

リード(振動するところ)のコンディションがその日の湿度とか材の個体差とか消耗度とかで全然変わってきちゃうの

それもすぐダメになるから毎回作らなきゃいけないし— のな (@nonapannya) June 5, 2025

プロの奏者でも、10本作っても本番で信用して使えるリードはわずか1本という打率だという話もあり、常にリードを作り続けたり調整したりする作業が必要になります。

自分でリードを調整する主な段階は以下の通りです。

| 段階 | できること | 必要な道具(例) |

|---|---|---|

| 舟型から自作 | 糸巻き、削り、自分好みの音色・吹き心地 | リードナイフ、プラーク、ラジオペンチ、ワイヤー、マンドレル、ライター、リードカッター等 |

| カマボコ型、丸材から自作 | 舟型の形状変更、ガウジング厚さ変更、カスタマイズ性向上 | シェーピングマシン、ハンドシェイパー、イーゼル、ケーンスプリッター等 |

息のコントロールの難しさ(息が余る問題)

オーボエは非常に細い管に息を吹き込むため、息が「余ってしまう」楽器としても知られています。

息をたくさん吸っても使いきれずに肺に溜まってしまうため、この余った息を適切にコントロールするための特殊な呼吸技術が求められます。

オーボエ奏者の呼吸の基本は、「息は吐いてから吸う」です。

オーボエは、音を出すまでに時間がかかり、音をコントロールするのが難しい木管楽器です。

特に、正確な音程を保ちながら、微細な音の強弱をコントロールするのは困難です。— クローバー🍀+ (@OsPppj) June 14, 2025

短い時間で上手に息を吐いたり吸ったりするには練習が必要で、ブレスの際にアンブシュアを崩さずに口でブレスすること、そして一瞬で吐き切ることが重要になります。

オーボエは肺活量がそれほど必要ではないと言われますが、これは「息をたくさん吸い込む量」を指すのではなく、「細い入り口に息を入れ続ける圧力とスピード」が重要だからです。

運指の複雑さ

オーボエの運指(指使い)は非常に複雑であることも、その難しさの一因となっています。

同じ音でも複数の指使いが存在し、曲や演奏スタイルに応じて適切な選択をする必要があって他の楽器よりも組み合わせが難解。

キーが多く、一つのキーで連動して動く箇所も多いため、正確な運指には多くの時間と練習が必要となります。

楽器自体の精密さとメンテナンスのシビアさ

オーボエの本体は、他の木管楽器と比べて部品が多く、非常に精密にできています。

一つのキーで連動する箇所が多いためトラブルも起きやすく、季節による木の変化(水分を含み膨らんだり、乾燥して隙間が空いたり)で調整がずれていくこともあります。

そのため、3~4か月に一度はメンテナンスに出すことが望ましいとされています。

オーケストラでの役割とチューニング基準

オーケストラでは演奏が始まる直前にオーボエがA音(ラの音)を鳴らし、それに合わせて他の楽器が音合わせをします。

この理由は、オーボエが構造上、リードの抜き差し以外にピッチを調節できるところがほとんどなく、音程を調整しにくいためです。

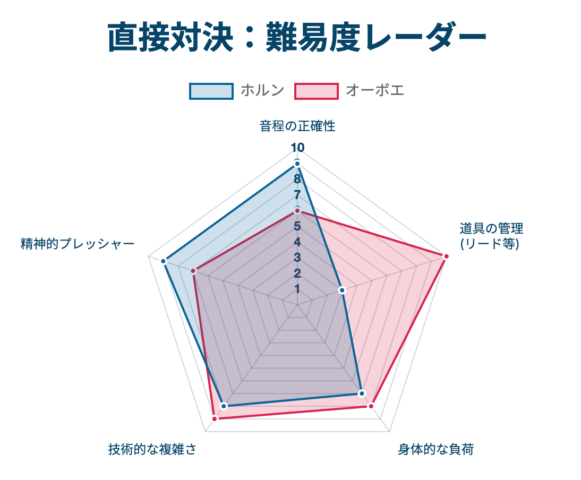

【徹底比較】ホルン vs オーボエ、難しさの真髄

ホルンとオーボエはどちらもギネス世界記録に「世界一難しい楽器」として認定されていますが、その難しさの質は大きく異なります。

ギネス認定の背景にある、異なる種類の困難

| 楽器 | 難しさの主な要因 | ギネス認定の理由 |

|---|---|---|

| ホルン | 音程の不安定さ、倍音の密集、広い音域、息の精密なコントロール | 「一瞬のミスが目立つ」特性と、金管楽器としての技術的難易度の高さ |

| オーボエ | リードの繊細さ、息が余る問題、運指の複雑さ | 木管楽器としての演奏の難しさ、特にリードの扱いの専門性 |

ホルンは「狙った音を当てる予測不能な難しさ」に主眼がある一方で、オーボエは「微調整の極みと自己完結の難しさ(リード製作)」に核心があると言えるでしょう。

プロ奏者の見解

オーボエ奏者の大島弥州夫さんは「オーボエの方が難しい」と冗談めかして言いつつも、「リードがあればいい演奏ができるのがオーボエ」と語ります。

それに対し、ホルン奏者の福川伸陽さんは「いい演奏になるという保証がないのがホルン」「ミスがすごく目立つホルン」だと応じています。

これは、両者の難しさの質の違いを表していると言えるでしょう。

吹奏楽での難易度ランキング

「楽器の買取屋さん」が作成した吹奏楽で簡単な楽器ランキング(2023年12月25日更新)では、ホルンとオーボエは以下の順位に位置付けられています。

| 順位 | 楽器名 | 難易度の理由 |

|---|---|---|

| 9位 | ホルン | 極めて長い管のため肺活量と安定した息が必要、マウスピースが小さく微細な口の動きが求められる |

| 10位 | オーボエ | ダブルリードで細い管に息を吹き込むため力の加減や口の位置調整が難しい、空気抵抗が強く音を鳴らすのが高難易度 |

ホルンに向いている人、オーボエに向いている人の特徴

それぞれの楽器には、その特性に合った適性や性格があります。

ホルンに適した人の特徴

- 繊細な感覚を持っている人:唇の微細な動きと息の強さを細かくコントロールする必要があるため、感覚を使う作業が得意な人は適応しやすいでしょう。

- 集中力が高い人:一音一音に対する正確な音程が求められるため、高い集中力を維持できる人が向いています。

- 忍耐強さを持つ人:音を安定させるまでに時間がかかることが多いため、地道な努力を続けられる人が適しています。

- 協調性を持つ人:アンサンブルの中で中間音域を支え、他の楽器と調和を保つ重要な役割を果たすため、チームワークを大切にする意識が求められます。

- 聴覚が敏感な人:音程の微妙なズレが目立ちやすい楽器なので、周囲の音を聴き分け、自分の音を調整する能力がある人に適しています。

オーボエに適した人の特徴

- 忍耐力がある人:世界でも演奏が難しい楽器の一つとされ、初心者が音を出すだけでも時間がかかることがあるため、短期間で結果を求めず、少しずつ技術を習得することを楽しめる人が適しています。

- 細やかな作業が得意な人:リード作りには細かい調整が必要で、丁寧な作業が求められます。手先が器用で地道な作業を厭わない性格の人に向いているでしょう。

- 冷静な判断力を持つ人:合奏の中でソロを担当することが多く、緊張する場面でも冷静さを保ち、的確に演奏できる性格が求められます。

- 表現力が豊かな人:独特の音色で感情を表現することが得意な楽器であり、音楽を通じて自分の感情や物語を伝えたいと考える人にとって魅力的です。

- 柔軟で弾力のある唇を持つ人:ダブルリードを唇で挟むため、唇の柔軟性が高いと細かい調整がしやすくなります。

上達のための練習法

どちらの楽器も高度な技術を要しますが、適切な練習法と心構えで着実に上達することができます。

ホルンの練習方法

- アンブシュアと息のコントロール:唇の形を正しく調整し、息のスピードや量を精密にコントロールすることが求められます。

- 呼吸法と持続力:安定した音を出すには息をしっかりと入れ続ける必要があります。腹式呼吸が基本です。

- 高音域の克服:ロングトーンで音のツボを捉え、唇の引き締めを意識しつつリラックスすることが重要です。

- 理想の音のイメージを持つ:プロの演奏を聴き、自分が好きな音を見つけることで、演奏技術の向上につながります。

オーボエの練習方法

- リード調整:自分で調整できる技術は非常に重要です。プラークとカッターナイフがあれば、簡易的な調整は可能です。

- ブレスコントロール:「息は吐いてから吸う」という意識が大切です。しっかり吐き切る練習を取り入れましょう。

- 基礎練習の徹底:ロングトーンとスケール練習は最も重要な練習です。

- 適切な教材の活用:動画教材などを活用し、楽器の組み立て方から音の出し方まで体系的に学ぶことが効果的です。

オーボエの美しい音色を手に入れるための上達講座

まとめ:ホルン オーボエ どっちが難しい?

ホルンとオーボエは、どちらもその演奏において非常に高い難易度を誇りますが、その難しさの種類は異なります。

ホルンは音程の不安定さや広い音域、息の精密なコントロールが求められ、オーボエはリードの繊細な管理や息の排出コントロール、そして複雑な運指が大きな壁となります。

これらの困難は、楽器が持つ表現力の多様さの裏返しでもありますよね。

ホルンは雄々しさから抑制された美しさまで幅広い表現が可能であり、オーボエは繊細で味わい深い音色を持ち、演奏技術の達成感が非常に大きい楽器です。

楽器選択においては、技術的な難易度だけでなく、自分の性格や興味、そして音楽的な目標に合った楽器を選ぶことが最も重要です。

適切な指導と練習方法、そして何よりも「音楽が好き」という気持ちがあれば、どちらの楽器でも素晴らしい音色を奏でることができるでしょう。

- 両楽器ともギネス認定の世界最難度楽器

- ホルンは音程の不安定さが最大の難所

- オーボエはリード調整が演奏の命

- ホルンは予測不能な難しさがある

- オーボエは息が余る特殊な呼吸法が必要

- ホルンには繊細さと集中力が求められる

- オーボエには忍耐力と細やかさが必要

- どちらも基礎練習の継続が重要

- プロでも日々技術向上に努めている

- 楽器選択は自分の適性を重視すべき