この記事は約 17 分で読めます

俳優の岡田龍太郎さんが司法試験に合格できたのは、彼の並外れた学習への執念と、多忙な芸能活動の中でも効率を追求した独自の勉強法を実践したからだと言えるでしょう。

多くの人が「まさか!」と驚き、そして感動したこのニュース。芸能活動を一時休止し、約4年間SNSの更新も途絶えていた彼の裏側で、一体どんな「やばい」努力が隠されていたのでしょうか?

「仮面ライダーゼロワン」で不破諫/仮面ライダーバルカン役を演じ、人気を博した彼が、どうやって超難関と言われる司法試験という「ラスボス」を倒したのか、読者のみなさんもその秘密を知りたいのではないでしょうか。

この投稿をInstagramで見る

- 司法試験の合格率と推移

- 司法試験の難易度が高い理由

- 予備試験と法科大学院ルートの比較

- 司法試験合格のための学習ポイント

- 効率的な学習スケジュールの作り方

難関合格へ!「岡田龍太郎 司法試験」驚異の勉強法

この投稿をInstagramで見る

合格の第一歩:超難関「受験資格」の突破こそが、彼の強みだった!

岡田龍太郎さんが司法試験に合格できた最も大きな理由の一つは、そもそも司法試験を受ける資格を得ている時点で、すでに法律の基礎力が一定レベル以上に達していた点にあります。

司法試験は、令和6年(2024年)の合格率が42.1%と数字だけ見ると高く感じられますが、現在の制度では、予備試験に合格するか、または法科大学院を修了するかのいずれかのルートを経由しなければ受験資格が得られないのです。

岡田さんの場合、その受験資格を得るまでの道のり自体が、彼の「やばい」学習能力と強い意志を物語っています。

彼は函館ラ・サール高等学校を中退後、高等学校卒業程度認定試験(大検)に合格。現役で東京大学を受験するも不合格、1年の浪人生活を経て再挑戦するも叶わず、同志社大学商学部へ進学しました。

彼はそこで立ち止まらず、「仮面浪人」として3度目の東京大学受験に挑みますが、これも不合格。その後に同志社大学を中退し、2015年に早稲田大学法学部へ進学し、2019年に卒業しています。

彼の学歴はまさに「努力の結晶」って感じですよね。この多岐にわたる挑戦と学びの過程で、法律学習への適性や基礎が培われたことは間違いありません。

特に、予備試験ルートと法科大学院ルートでは、司法試験の合格率に大きな差があようです。

令和6年度(2024年)のデータを見てみると、予備試験合格者の司法試験合格率はなんと92.8%と非常に高い一方、法科大学院ルート全体の合格率は34.8%に留まっています。

この圧倒的な差は、「予備試験に合格すること自体が難しい」というデメリットの裏返しでもあり、予備試験合格者はすでに法律の実力が非常に高いことを示しています。

彼の具体的な予備試験受験情報は不明ですが、彼の学歴から推察するに、法科大学院ルートであれば、合格率の高い法科大学院を目指すのがオーソドックスな戦略となるでしょう。

論文式試験の「壁」を乗り越える!知識だけでは書けない「伝わる文章力」の習得術

この投稿をInstagramで見る

司法試験が「難しい」と評される大きな理由の一つに、論文式試験の難易度の高さが挙げられます。

これは択一式試験のように「正しい選択肢を選ぶ」のではなく、「何を書くのか、どの程度の分量を書くのかを全て自分で決める必要がある」という点で非常にユニークな試験なんです。

アガルートの講師は、法律の知識があるだけでは書けない点が難しいと指摘しています。私も初めて聞いたときは、「え、自分で全部考えるの?やばいな!」って正直思いました。

合格答案を書くためには、採点者に伝わる文章を書く能力が不可欠です。

多くの受験生は文章を書くことに慣れていないため、主語がない文章や主語と述語が対応していない文章を書いてしまいがちで、しかも自分が分かりにくい文章を書いていることに無自覚なことが多いため、修正が困難になるんです。

これはまさに、受験生の「あるある」なのかもしれませんね。

では、岡田さんはどのようにこの「論文の壁」を乗り越えたのでしょうか。推測すると、以下の点が重要だったと考えられます。

答案構成力の徹底的な訓練

論文式試験では、2時間という限られた時間で長い問題文を読み込み、構成を考え、8枚の答案用紙に論述する必要があります。

合格者は、問題文の読み方、構成時間、答案用紙1枚あたりの記述時間などを事前にルール化し、実践できる状態にしておくことが重要だと述べています。岡田さんも、きっとこの「時間配分」のプロだったはずです。

「何が出たか」よりも「どう書くか」を重視した過去問演習

過去問を解く際に、単に論点や判例を確認するだけでなく、どのように論述すべきか、表現すべきかを重視することが、論文式試験攻略の鍵です。これはまさに「質」を追求する勉強法ですよね。

出題趣旨・採点実感・再現答案の徹底分析

法務省のホームページには、過去問だけでなく、出題趣旨や採点実感も掲載されており、司法試験委員会が想定する正解筋や書き方のヒントが得られます。

特に、採点実感は多くの受験生が書けていたこと、書けていなかったこと、そしてどこまで書けば「良好」な水準になるかを推察できる貴重な情報源です。

また、合格者の再現答案を分析することで、メイン論点とサブ論点のメリハリのつけ方や、秀逸な当てはめの表現などを学ぶことができます。これは、まるで先輩合格者から直接指導を受けているようなもの。

岡田さんも、きっとこれを徹底的に活用していたはずです。

「現場思考問題」への対処法

司法試験では、必ず未知の論点を含む「わけのわからない問題」が出題されるものです。このような問題に遭遇した際に焦らず対処する「型」を事前に決めておくことが重要だとソースは強調しています。

これは、予期せぬ事態への「柔軟な対応力」にもつながりますね。

テキストを読み込むインプットも重要ですが、実際に手を動かして「書く」練習を、いかに工夫して繰り返したかが、彼の「伝わる文章力」を磨き上げたのではないでしょうか。

「答えがないことを学ぶ」難しさへの挑戦:多角的な学習アプローチ

司法試験のもう一つの難しさとして、「答えがないことを学ぶ」という点が挙げられます。

一般的に法律の勉強は「暗記が大事」というイメージがありますが、実際には一つの問題点に対して判例や学説など複数の考え方が存在し、受験生は「結局何が正しいの?」と混乱しがちです。

これに慣れていない多くの受験生は、司法試験の勉強を難しいと感じるようです。

岡田さんはこの「答えがない」という状況に、どのように向き合ったのでしょうか。彼のこれまでの学習遍歴や、司法試験という複雑なシステムを攻略したという事実から、多様な思考法と学習リソースを効果的に活用したことが推測されます。

深掘りではなく「全体像の把握」を重視したインプット

司法試験は膨大な量の知識を要求するため、全てを深く理解しようとすると時間が足りません。

効率的なスケジューリングでは、まず「試験科目の洗い出し」「各科目の重要度評価」「自己の実力分析」「目標設定」「学習リソースの確認」といった全体像を把握することが不可欠とされています。

アガルートの「総合講義300」のように、基本7科目のインプットを約300時間で終えることができる講座を利用することで、科目数の多い司法試験の学習を短時間で終えることが可能になる、とあります。

インプットからアウトプットへの早期移行

司法試験に合格するためのポイントとして、「インプット・アウトプットを繰り返す」ことが挙げられます。

講義内容を完全に理解してから次に進むのではなく、まずはざっとインプットを終え、すぐに事例問題に取り組む中で分からない部分をインプット講義に戻って確認するという作業が重要です。

効率的に合格に必要な学習を進めるためには、過去問に特化した勉強が大切であり、アウトプット学習に時間を使えるよう工夫すべきだと強調されています。

筆者の私見ですが、岡田さんの場合、芸能活動で培った「実践力」のようなものが、この「早期アウトプット」という思考に繋がったのかもしれませんね。

多角的な情報源の活用

独学で司法試験を目指す場合、各科目のインプットテキスト、問題集、短答・論文の過去問解説、コンパクト六法など、最低限揃えるべき教材があります。

しかし、論文は自分だけでは出来不出来を判断することが難しいため、独学は難しいとされています。

岡田さんが予備校を利用したかどうかは明確ではありませんが、予備校は「どのように論文を書けばよいのか」「試験対策としてどの考え方を理解すれば良いか」など、勉強の道しるべを提供してくれる心強い存在だとソースは述べています。

「PDCAサイクル」による継続的な改善

スケジュール管理には「Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)」のサイクルを回すことで、常に最適な学習スケジュールを維持できるとされています。

週単位でのスケジュール立案、計画に基づいた学習の実行、週末での進捗確認と自己評価、次週のスケジュール調整を継続的に実践することで、自分に最適な学習リズムを見つけ出すことが可能になります。

彼の複数大学を渡り歩いた経験は、まさにこの「PDCAサイクル」を地で行くもので、自分に合わないと感じたらすぐに「Action」を起こし、新たな「Plan」を実行する、そんな柔軟な思考が備わっていたのではないでしょうか。

圧倒的な合格の裏側:徹底した「時間管理術」と「モチベーション維持」

この投稿をInstagramで見る

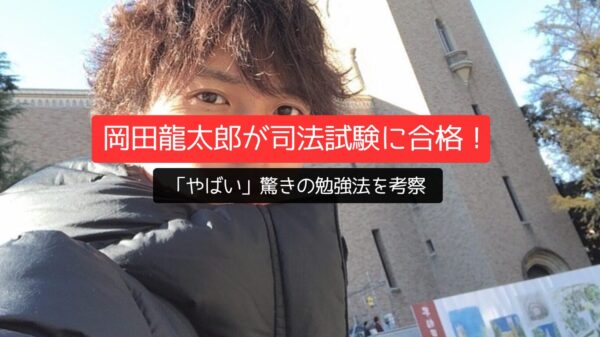

岡田龍太郎さんの司法試験合格において、多くの人が最も知りたいのは、多忙な芸能活動とどのように両立させたのか、という点ではないでしょうか。

SNSの更新が約4年間途絶えていたことからも、その間の彼の生活が「勉強漬け」だったことが容易に想像できます。

この驚異的な成果は、徹底した時間管理術と、長期的なモチベーション維持の秘訣なくしては成し遂げられなかったはずです。

まず、司法試験の合格に必要な勉強時間について、以下のように述べています。

- 最低でも週30時間以上を1年以上継続。

- 上位合格者は毎日10時間以上の勉強を2~3年継続している。

岡田さんが芸能活動を休止し、勉学に専念していたと見られることから、彼もこの「毎日10時間以上」の学習を実践していた可能性が高いです。彼の「頑張りまくり人生」という表現が、まさにぴったりですよね。

では、具体的にどのような時間管理やモチベーション維持が、彼の合格を後押ししたのでしょうか。

1. 時間を味方につける「24時間有効活用術」

司法試験合格への道のりで最も貴重な資源は「時間」です。多くの受験生が「時間が足りない」と嘆く中で、岡田さんはきっと時間を最大限に有効活用していたはずです。

- 「時間の棚卸し」で無駄を徹底排除

自分の時間の使い方を正確に把握するため、1週間30分単位で行動を記録し、学習、睡眠、食事、移動などにカテゴリ分けして集計する。これにより、思わぬ時間の無駄を発見し、学習時間を確保するのです。筆者もたまに自分の1日の行動を記録すると、「あれ、こんなに無駄な時間あったの!?」と愕然とすることがあります。

- 「ゴールデンタイム」の有効活用

自分の集中力が最も高まる「ゴールデンタイム」(例:早朝、午前中、夕方)を特定し、その時間帯に最も重要で難しい学習タスク(新しい法理論の理解、難解な判例の分析など)を配置する。彼の芸能活動の合間や休止期間中、この「ゴールデンタイム」を学習に集中させる努力は想像を絶します。

- 「隙間時間」の最大限活用

通勤時間、食事の準備時間、入浴中など、日常生活の中に存在する多くの隙間時間を活用し、学習時間を大幅に増やす。例えば、通勤中に暗記アプリで条文を覚えたり、入浴中にその日学んだ内容を頭の中で整理したりする。俳優という職業柄、移動も多かったでしょうから、まさにこの「隙間時間」の活用が命綱だったのではないでしょうか。

- 「バッチ処理」による集中時間の確保

同じ種類のタスクをまとめて処理することで、タスク切り替えのロスを最小限に抑える。メールチェックやSNS閲覧を制限し、学習に集中できるまとまった時間を作り出す。彼のSNSの4年間停止は、まさにこの「バッチ処理」を徹底した結果と見てとれます。 - 「ポモドーロ・テクニック」の活用

25分の集中作業と5分の休憩を1セットとする時間管理法は、脳に適度な緊張と弛緩を与え、長時間の学習でも高い集中力を維持するのに役立ちます。彼は、このサイクルをうまく取り入れていたかもしれません。

2. 長期戦を制する「モチベーション維持戦略」

司法試験は長期戦であり、モチベーションの維持は非常に重要な課題です。岡田さんのように4年間もの間、SNSの更新を止めてまで勉強に集中できたのは、並々ならぬ精神力があったからでしょう。

- SMART目標の設定とマイルストーンの活用

長期目標である「司法試験合格」を、具体的(Specific)、測定可能(Measurable)、達成可能(Achievable)、関連性がある(Relevant)、期限がある(Time-bound)というSMART目標に分割し、複数の短期目標(マイルストーン)を設定する。そして、各マイルストーンの達成を祝う機会を設けることで、達成感を積み重ねる。彼のXでの「【ご報告】令和6年度司法試験に合格しました。」という簡潔な投稿は、まさにこの「マイルストーン達成」を宣言する、感慨深い瞬間だったはずです。

- 可視化ツールと報酬システム

進捗状況をグラフや図表で可視化し、目に見える形で成長を実感する。目標達成時には自分へのご褒美を用意することで、小さな成功にも報酬を設定し、頻繁に達成感を味わう。彼のYouTubeチャンネルがゲーム実況をしていたことを考えると、もしかしたら「この科目を終わらせたら、〇時間ゲームする!」みたいな自分ルールがあったのかもしれませんね。

筆者としては、こんなストイックな生活を送っていたら、ご褒美は「焼肉!」とか「高級スイーツ!」とか、ちょっと贅沢なものにしたくなるだろうなって思います。

- 「作業興奮」を利用した勉強開始術

モチベーションが低い時や勉強を開始しにくい時に、単純な作業をしているうちに興奮してくるという「作業興奮」のメカニズムを利用する。例えば、受動的に講義を聞いたり、判例まんが本を読んだりする。岡田さんも、きっと気分が乗らない日には、まずは軽い作業から入って、徐々に集中力を高めていったのではないでしょうか。

- 自己対話と「罪悪感の排除」

毎日の学習終了時に、その日の成果を自分に語りかけ、ポジティブな自己フィードバックを行う。また、ストレス解消のために別のことをすると罪悪感に苛まれるという受験生の声もありますが、「ストレスを下げるような調整もときに必要」と強調しています。

ストレスを最適化する意識が重要で、ストイックにやりすぎるとパフォーマンスが悪化する場合もあると警告しています。彼の4年間の沈黙は、この「罪悪感」と戦い、自分なりのストレス解消法を見つけるために、外部との接触を極力断った結果だったのかもしれません。

岡田龍太郎氏の勉強法に学ぶ「賢い」学習戦略の構築

この投稿をInstagramで見る

岡田龍太郎さんの司法試験合格の背景には、「努力」だけでなく、非常に洗練された「学習戦略」があったことがうかがえます。

特に、彼が経験した「仮面浪人」や大学の転籍といった道のりは、一般的な受験生とは異なる「柔軟な思考」と「自己分析力」がなければ選べないものです。彼の学習法から、私たちが学べる「賢い」戦略をまとめてみました。

1. 徹底した「自己分析」と「弱点克服」

司法試験の勉強において、自分の弱点を正確に把握し、それに対する対策を講じることは非常に重要です。

- 過去問を「書く」ことで弱点を明確化

自分の弱点や課題を明確にする最も良い方法は、司法試験の過去問を解き、実際に答案を書いてみることです。知識に自信がない人でも、時間がある時には積極的に書くことが推奨されています。岡田さんも、きっとこの「書く」作業を通じて、自分自身の「穴」を見つけては、地道に埋めていったはずです。

- 模試の活用と軌道修正

全国模試は、試験本番の雰囲気や日程感覚をつかむ予行練習になるだけでなく、添削による指摘や短答の点数などから自分の弱点を把握できる貴重な機会です。模試の順位がそのまま実力を反映するわけではないものの、模試で合格点を大きく下回る場合は、知識不足の可能性が高いとされています。

岡田さんも、芸能活動と並行して模試を受けていたかは不明ですが、もし受けていたなら、その結果を真摯に受け止め、学習スケジュールを修正していたことでしょう。

- 合格者の「敗因分析」に学ぶ

司法試験に不合格だった場合、一人でする敗因分析だけでなく、合格者の意見を聞くことが来年の合格可能性を高める最善の方法だとされています。客観的な成績(再現答案、短答成績、ロースクール成績など)を開示し、複数の合格者から厳しくアドバイスをもらうことで、自分の弱点を明確にし、誤った勉強方向を避けることができます。

岡田さんは、自身の努力と経験を基に、きっとこの「自己分析」と「他者からのフィードバック」を繰り返していたのではないでしょうか。

2. 効率を極める「情報の一元化」と「暗記術」

司法試験は膨大な量の知識を扱うため、いかに効率的に情報を整理し、記憶に定着させるかが合否を分けます。

- 情報の一元化教材の作成

試験直前期は論文対策で手一杯になりがちで、短答の勉強に時間を割きにくいのが実情です。そのため、試験中日や4日目に短時間でパパッと見直せる「情報の一元化教材」を、日々の勉強の過程で作成しておくことが推奨されています。何度も間違える問題はWordにまとめたり、判例六法にマークしたりして、自分の弱点に特化した教材を作るのです。

筆者も、こういった自分だけのまとめノートを作るのが好きでした。なんか、愛着湧いて、記憶にも残りやすいんですよね。

- 「インパクト」と「繰り返し」を意識した暗記

暗記のポイントは、「インパクト」と「繰り返し」にあるとされています。大きい字で書いたり、感情を込めて大きな声で読んだりすることで脳に「インパクト」を与え、記憶を定着させる。また、無理なく繰り返せる方法として、勉強した直後、休憩後の勉強開始時、翌日の勉強開始時が挙げられています。

- 「理解」を伴う暗記

情報の羅列をただ繰り返すだけでは覚えるのが困難ですが、他の情報との関連性を把握し「理解」することで、情報に意味付けされ、記憶の定着につながります。さらに、「リズム」を活用して覚えることも効果的です。 - 六法・判例集の工夫した読み方

六法の編・章・節・款を色分けしたり、条文を要件と効果に分けて塗ることで、条文構造を把握し、検索スピードを向上させる。判例集を読む際には、判例の使い方や射程を理解するために事案を読むことが必要不可欠ですが、判旨や解説を読んでからどんな事案かを想像し、後で確認するなどの工夫も紹介されています。

3. 予備校の活用:合格への「道しるべ」

司法試験の勉強は、慣れない論文を書く必要があったり、答えのない勉強をする必要があったりと、独学で進めるには多くの不安要素があります。

- 予備校の「質」で選ぶ

予備校を選ぶ際は、値段や立地だけでなく、「講師の質(教え方)」で選ぶべきだと断言されています。司法試験は勉強範囲が広く、深い理解が求められるため、入門講座の質がその後の勉強の質を左右するからです。 - アウトプット講座(答練)の活用

基本的な知識がある人にとっては、答練(答案練習)は勉強のペースメーカーになり、時間制約のある中で書く訓練ができ、合格者に添削してもらえるという大きなメリットがあります。岡田さんも、きっとこの答練を最大限に活用し、自身の答案力を磨き上げていたはずです。 - 個別指導の検討

例えば、アガルートではオンライン添削や質問相談、パーソナルコーチングなど手厚い指導が受けられ、伊藤塾では基礎知識や論文の書き方を中心にサポートし、初学者にも有用だとされています。辰巳法律研究所の個別指導は過去問や答練を素材とし、本試験で評価される答案を目指す内容です。

岡田さんがどこかの予備校に通っていたという直接的な記述はありませんが、もし彼が個別の弱点克服や効率化を追求していたのであれば、このような個別指導は非常に有効な選択肢だったでしょう。

特に、彼のように俳優業と並行して学習していたとすれば、通信講座の「いつでもどこでも自分のライフスタイルに合わせて講義を受講できる」メリットは大きかったはずです。

司法試験合格後の「新たな挑戦」と彼の今後

この投稿をInstagramで見る

2025年6月8日、31歳で司法試験合格という快挙を成し遂げた岡田龍太郎さん。このニュースは、多くのファンや関係者に驚きと祝福の声をもたらしました。

約4年間SNSの更新が途絶えていたことで、一部からは心配の声も上がっていましたが、その沈黙の裏で彼がどれほどの努力を重ねていたのかが明らかになり、多くの人が「すごすぎる」「マジで努力の塊」と感嘆しています。

現在、岡田さんは司法修習生として裁判所にて勤務中であるとされています。司法試験に合格しただけでは「弁護士」にはなれず、原則として司法研修所での司法修習を修了し、その後の試験に合格する必要があるのです。

彼の今後の活動については、俳優と弁護士の「二刀流」となるのか、それとも法律の道に専念するのか、注目が集まっています。

一般的に、司法試験合格者は弁護士、裁判官、検察官といった「法曹三者」のほか、企業内弁護士(インハウスローヤー)や官公庁、自治体の職員、さらには政治家、実業家、学者、公務員など、非常に幅広い職業選択の道が開かれるとされています。

特に、マスメディアの分野では人権問題、著作権、報道のあり方など、あらゆる法律問題が起きるため、法律的素養を持つ専門家が求められています。

過去には、岡田さんと同じ早稲田大学法学部卒のノモガクジ氏(58)が、司法試験に合格して9年間の弁護士活動を経て俳優活動を始めていますが、有名俳優が司法試験に合格した例は「前代未聞」と報じられています。これは本当にすごいことですよね。

彼が「俺がルールだ!」というセリフを演じたキャラクター(不破諫)と、実際に「ルールを司る」法律家としての道を歩むというギャップも、ファンにとってはたまらない魅力なのではないでしょうか。

まさに、リアル「仮面ライダーバルカン」が「ルールの側」になったって感じですね。彼の「頑張りまくり人生」は、これからも多くの人に勇気と希望を与え続けてくれることでしょう。

まとめ:岡田龍太郎 司法試験合格の賢い勉強法

俳優・岡田龍太郎さんの司法試験合格は、多くの人々に「努力は報われる」「やればできる」という強いメッセージを送っています。

彼の学習法を振り返ると、いくつかの重要なヒントが見えてきます。

岡田龍太郎さんの成功は、私たち一人ひとりが抱える「何かを成し遂げたい」という願望に、具体的な道筋を示してくれた気がします。

彼が「やばい」努力と「賢い」戦略で夢を掴んだように、私たちも自分自身の状況を深く分析し、最適な学習法や生活習慣を構築することで、それぞれの目標に一歩ずつ近づけるのではないでしょうか。

今回の記事が、あなたの学習や人生の「合格」に向けた、何かしらのヒントになれば幸いです。頑張ってください!